mardi 17 novembre 2015

dimanche 15 novembre 2015

La chirurgie des hernies

By:

Dr Vétérinaire

On: 10:07

La chirurgie des hernies

Introduction :

La hernie est la protrusion d’un organe ou d’une

portion d’organe au travers d’une ouverture anormale existant dans les tissus

voisins. Le terme est couramment employé pour désigner le passage d’organes au

travers de la paroi abdominale.

Les hernies se classent selon leur type et leur

emplacement. Selon le type on distingue :

1) les hernies réductibles : le contenu

herniaire peut être remis en place dans la cavité abdominale

2) les hernies irréductibles : le contenu

herniaire ne peut être remis en place qu’après intervention chirurgicale.

L’irréductibilité est due a des adhérences qui ont été contractées avec les

tissus voisins

3) les hernies étranglées : le

collet de la hernie est resserré au niveau de l’anneau herniaire ce qui

entraine une stase sanguine avec ultérieurement apparition de gangrène de la

partie intestinale herniée.

Matériaux employés

pour la réparation des hernies :

Tous

les types de hernie, selon leur emplacement, leur taille et peut être leur

ancienneté, conduisent a utiliser des matériaux de prothèse pour faciliter la

fermeture et renforcer une paroi musculaire faible ou incomplète. De nombreux

types de matériaux peuvent être employé pour fournir un appui solide : la

peau, le fascia, les filets métalliques ou en plastiques (les plus employé dans

la prothèse réparatrice des hernies chez les animaux) sont au nombre d’entre eux.

La réparation des

hernies :

I) Hernies

ombilicales

Etiopathogénie :

Les

hernies ombilicales congénitales résultent d’un défaut de fermeture de l’anneau

ombilical ou d’une anomalie du développement ou d’une hypoplasie du muscle

droit de l’abdomen et de l’aponévrose des muscles obliques de l’abdomen .Dans les deux cas il existe un

défaut des muscles et de l’aponévrose de l’abdomen à travers lequel le

péritoine forme une poche .La hernie ombilicale acquise peut résulter d’une section

du cordon ombilical trop prés de la paroi abdominale par la chienne ou par

l’homme .Cette hernie peut entraîner une éviscération .

La hernie ombilicale est une sortie du contenu abdominal à

travers un ombilic resté ouvert .La

hernie peut contenir de l’épiploon, ou n’importe quel organe abdominal. La paroi de la

hernie comprend habituellement la peau, le tissu sous-cutané et le péritoine.

La

hernie ombilicale est plus facile à diagnostique les hernies des autres régions

mais elle doit distinguée d’un abcès, d’un phlegmon ou d’une tumeur de la peau

ou du derme. Une masse petite et ferme indique la présence d’épiploon, de

ligament falciforme ou de graisse. Un masse plus volumineuse peut indique

présence d’intestin grêle. En cas d’étranglement l’intestin peut être augmenté

de volume et douloureux et être souvent irréductible.

Traitement :

L’opération

est ma méthode de traitement le plus souvent utilisée mais une guérison

spontanée peut se produire. Un orifice ombilical petit peut se réduire avec la

croissance de l’animal et ne laisser qu’un petit default de la paroi abdominale.

Un traitement chirurgical rapide est nécessaire en cas de hernie volumineuse,

de hernie de l’intestin avec étranglement .D’hypoplasie ou de malformation de

la paroi abdominale.

L’incision

cutanée est fonction de la taille de la hernie. Pour les petites hernies, on fait au

dessus de la hernie ou de l’anneau une incision simple les dépassant légèrement

vers l’avant et vers l’arrière. Quand la hernie est volumineuse et que la peau

est en excès, on fait une incision en coté de melon quatre fois plus longue que

large pour permettre une suture esthétique la peau (fig.1).

Figure

1 : A) en cas de hernie ombilicale

volumineuse, on élimine par une incision elliptique la peau sus-jacente en

excès en même temps que le sac herniaire. B) réparation de la paroi abdominale

après élimination du sac herniaire

Sur

l’animal en décubitus dorsal, la hernie peut se réduire spontanément et le sac

péritonéal rentrer et dissparaitre dans l’abdomen. Dans ce cas, on peut fermer

l’anneau herniaire sans pénétrer dans la cavité péritonéale. Dans les hernies

volumineuses le péritoine peut adhérer au tissu sous-cutané et à la peau ainsi

qu’aux organes abdominaux, dont il faut le libérer. Dans ce cas on pratique une

réduction « à découvert » en éliminant le péritoine formant le sac

herniaire. On répare le défaut par des points séparés de ligature résorbable

synthétique 2-0 ou 3-0 (fig. .2).

Des

sutures utilisant l’acier peuvent être nécessaires pour les hernies

volumineuses chez les chiens de taille moyenne à géante. L’hypoplasie des

muscles et de l’aponévrose peut exiger l’utilisation d’un treillis à titre

d’implant servant de support et de charpente pour la cicatrisation (fig.3).

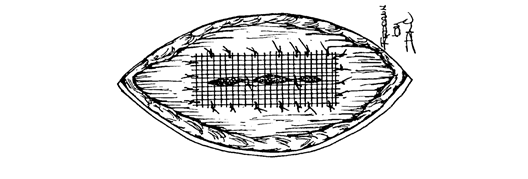

Figure

3 : dans les hernies par

hypoplasie congénitale l’implantation d’un treillis fournit un support et une

charpente a la cicatrisation

La

fermeture des anneaux herniaires volumineux peut tendre exagérément les fils de

suture. On peut alors faire de chaque coté une incision de détente sur le

fascia du muscle droit de l’abdomen (fig. 4) en évitant le muscle et le fascia

profond pour prévenir une hernie iatrogène. On peut aussi mettre en place

plusieurs grands points en U de détente à quelques centimètres sur les cotés de

la suture de l’anneau.

Figure 4 : des incisions

de détente faites sur le fascia du muscle droit contribuent à réduire les tensions

sur la suture dans la hernie ombilicale volumineuse

Soins postopératoires :

Il

est préférable de limiter l’activité de l’animal pendant une semaine ou plus

après l’opération en fonction de l’importance de la hernie.

II) HERNIE INGUINALE

Etiologie :

Chez

le chien male cette hernie peut transformer en hernie inguinoscrotale. La

plupart animaux atteints présentent probablement une prédisposition anatomique

et peut être aussi une prédisposition héréditaire. Du point de vue anatomique, les hernies inguinales

sont classées en hernies directes et hernies indirect. La hernie

directe est un engagement indépendant du péritoine dans le canal inguinal ne concernant

pas la tunique vaginale et elle est la forme la plus souvent observée chez les

animaux domestiques.

Anatomie :

Des

anomalies anatomiques de la région inguinale peuvent prédisposer à la hernie. Si

la taille de l’anneau inguinal inferieur varie peu d’un animal à l’autre, ce de

l’anneau inguinal supérieur peut varier en fonction de l’extension vers

l’arrière du muscle oblique interne de l’abdomen.

La

cavité de la vaginale, c’est à dire l’espace entre sa paroi péritonéale et son contenu,

communique avec la cavité abdominale par un orifice en forme de fente à

l’origine de la vaginale. Dans la hernie

indirecte les viscères pénètrent dans la vaginale par cet orifice. Le ligament rond

est probablement la cause de la pénétration d’une corne utérine ou de l’utérus dans la tunique

vaginale lors de hernie. La tunique vaginale forme sac herniaire et couvre les

viscères en même temps que le ligament rond ou le cordon testiculaire. Un élargissement

de l’orifice de la tunique vaginale est probablement un facteur important

prédisposant à la hernie.

Diagnostic

La plupart des hernies inguinales

apparaissent comme une augmentation de volume unilatérale, molle, pâteuse et

non douloureuse.

Le

diagnostic est simple si la hernie est réductible et que l’anneau herniaire est

palpable. Une élévation de l’arrière-train de l’animal en décubitus dorsal peut

faciliter le diagnostic en diminuant la pression intra abdominale. Les hernies irréductibles peuvent être

dues à un étranglement, à une rétention d’urine dans la vessie herniée ou au

développement de fœtus dans l’utérus. Dans leur cas, le diagnostic peut être

plus difficile et l’augmentation de volume doit être distingué d’une tumeur mammaire.

Une augmentation de volume peut être due à des dépôts graisseux sur le ligament

rond distendant la tunique vaginale en l’absence de hernie. La radiographie peut

être utile en cas de difficulté. L’utérus gravide apparaît comme une

densité liquidienne lobulée avec des squelettes de fœtus, si la gestation est

assez avancée. Les radiographies avec préparation de l’appareil digestif et

urinaire sont utiles dans certains cas.

Traitement :

Une incision

abdominale médiane peut être utilisée dans tous les cas de hernie inguinale.

Elle permet de voir les deux annaux inguinaux et de réparer les hernies bilatérales. Elle permet aussi d’étendre

l’incision vers l’avant en cas de besoin sans attaquer la mamelle et ses

vaisseaux.

L’incision

s’étend du bord du pubis vers l’avant, autant qu’il est nécessaire pour

découvrir le sac herniaire (fig. 2a). On approfondit l’incision jusqu’à la

gaine du muscle droit. On décolle la mamelle

et on la récline vers le dehors pour découvrir l’anneau inguinal et le sac

herniaire. On sépare celui-ci du tissu sous-cutané par dissection mousse

(fig. 2b). On ouvre le sac herniaire et on inspecte son contenu .On rompt les

éventuelles adhérences des viscères avec le sac et on renvoi le contenu dans l’abdomen (fig. 2c).

Il est parfois

nécessaire d’agrandir l’anneau herniaire vers l’avant pour faciliter la

réduction. L’aspiration

de l’urine facilite la réduction en cas de hernie de la vessie. En

cas de hernie d’une ou des deux cornes

utérines, l’ovariohystérectomie est nécessaire ou souhaitable et l’incision

peut avoir à être agrandie aussi loin vers l’avant e le dedans qu’il est

nécessaire pour la réaliser

Après remise

en place des organes dans l’abdomen, on pare le sac herniaire en excès au

niveau de l’anneau inguinal et on suture celui-ci par des points séparés

simples d’acier 2-0 (fig. 2d).

Au cours de cette

suture, il faut veiller à préserver les vaisseaux et les nerfs honteux

externes sortant en partie médiale et postérieure de l’anneau. On inspecte

l’autre anneau inguinal, on ampute la tunique vaginale et on ferme l’anneau par

une suture .On ramène la mamelle vers la ligne médiane et on applique un drain

de penrose, on répare la peau de la façon habituelle.

Figure 2 : A) schéma de la

tunique vaginale et de l’anneau inguinal. La ligne en tirets indique le tracé

de l’incision en vue de la réparation de la hernie inguinale. B) région

inguinale découverte montrant la tunique vaginale contenant les organes

herniés. Noter les vaisseaux et le nerf honteux. C) la tunique vaginale à été

libérée par dissection. D) suture de l’anneau inguinal

Soins post opératoires :

On

applique un pansement sur la partie postérieure de l’abdomen en laissant une

ouverture pour le drain. Le pansement élimine les espaces morts et augmente le

confort du patient .On retire le drain 3 à 5 jours après l’opération avant de

renvoyer l’animal.

III) HERNIE DISCALE

LOMBAIRE

La

colonne vertébrale (ou rachis) est constituée de 24 os (vertèbres) empilés les

uns sur les autres. Chaque vertèbre est trouée à l’arrière et l’ensemble de ces

trous forme un canal (le canal rachidien).

Les

fibres nerveuses qui transmettent les ordres de mouvement envoyés par le

cerveau aux différentes parties du corps circulent dans ce canal. Dans le bas

du dos, au niveau des vertèbres lombaires, une partie de ces fibres forme ce

que l’on appelle la queue de cheval (fig. 1)

Avec les années, le disque intervertébral situé entre

deux vertèbres peut s’abîmer. S’il déborde dans le canal, il risque de comprimer un

nerf à l’endroit où celui-ci sort de la colonne vertébrale (racine

nerveuse) ou la queue de cheval. On parle de hernie discale lombaire. La

compression d’un nerf provoque d’intenses douleurs dans le dos, mais aussi dans

la jambe.

Figure

1 : physiopathologie de la hernie discale lombaire

Si

c’est le nerf crural qui est comprimé, les douleurs touchent l’avant de la

jambe (cruralgie). Quelquefois, le nerf ne transmet plus correctement les

informations et certaines zones du corps ne bouge plus correctement (paralysie).

Si les nerfs

de la queue de cheval sont touchés, cela peut provoquer des problèmes pour

uriner, une impuissance... On appelle cette atteinte le syndrome de la queue de

cheval. Il faut alors intervenir très rapidement.

Le

plus souvent, un traitement médical suffit à supprimer les crises de douleurs

de la sciatique ou de la cruralgie. Si les douleurs persistent, ou s’il ya des

signes d’insensibilité ou de paralysie de certaines zones du corps, une

intervention chirurgicale est indiquée.

Technique

chirurgicale :

Selon

le cas et les habitudes du chirurgien, on peut opérer de deux façons :

1)

de manière classique, en ouvrant dans le dos sur quelques centimètres ;

2)

en introduisant de fins instruments et une petite caméra par quelques petites

ouvertures et on opère alors en visualisant l’intérieur du corps sur un écran

(technique endoscopique).

L’intervention

se fait sous anesthésie générale

Le chirurgien

met délicatement de côté la racine nerveuse pour la protéger. S’il blesse accidentellement un nerf

ou la queue de cheval, cela peut provoquer des insensibilités ou une paralysie.

Il enlève la

hernie progressivement, en plusieurs petits morceaux. Si c’est nécessaire pour éviter que

la hernie ne revienne rapidement (récidive précoce), le chirurgien retire

d’autres morceaux du disque (fig. 2)

Figure

2 : retrait de la hernie discale lombaire

En

opérant, le chirurgien risque de couper un vaisseau sanguin. Cela peut entraîner

d’importants saignement (hémorragie), et exceptionnellement la mort. Le chirurgien

peut également blesser l’enveloppe remplie de liquide qui se trouve entre la

queue de cheval et l’os (la dure-mère) et de provoquer une fuite. Il doit alors

la réparer.

L’opération

dure généralement entre 40 minutes et deux heures.

dimanche 8 mars 2015

"L ’infertilité bovine : un syndrome ppt" par le Prof. Ch. Hanzen 2015

By:

Dr Vétérinaire

On: 12:35

L’infertilité

bovine : un syndrome

-Par : Prof. Ch. Hanzen

Faculté de médecine vétérinaire de Souk Ahras

Mars

2015

jeudi 5 mars 2015

Anoestrus post_partum

By:

Dr Vétérinaire

On: 05:56

Anoestrus post_partum

La durée de

l’anoestrus du postpartum peut être définie au moyen de plusieurs critères.

· Cliniquement,

le post-partum se caractérise par une période d'anoestrus comportemental plus

ou moins longue selon les

races. Si les

conditions de détection de l'oestrus sont optimales, elle est selon les auteurs

de 30 à 70 jours chez la vache

laitière. Chez

la vache allaitante, elle est beaucoup plus variable et est comprise entre 30

et 110 jours.

· Le

dosage dans le lait ou le sang de la progestérone a permis d'établir que 88 %

des animaux de race laitière présentent

une structure

lutéale 35 jours après le vêlage et 95 % après 50 jours. La première

augmentation de la progestérone

apparaît selon

les auteurs entre 16 et 69 jours après le vêlage chez la vache laitière et

entre 56 et 96 jours chez la vache

allaitante.

· Les

études échographiques de la croissance folliculaire ont permis de caractériser

de manière plus précise la croissance

folliculaire

au cours des premières semaines du postpartum chez la vache laitière et

allaitante. De manière synthétique, on retiendra que le processus de la

croissance folliculaire est comparable dans les deux types de spéculation :

population

folliculaire entre le 5ème et le 10ème

jour du postpartum constituée de follicules de petite taille chez

la vache

laitière et de

taille moyenne chez la vache allaitante et apparition d’un follicule dominant

entre le 10ème et le 15ème

jour du

postpartum. Le

devenir du folliucle dominant est cependant différent. Il ovule beaucoup plus

fréquemment chez la vache

laitière

qu’allaitante ce qui se traduit dans cette seconde spéculation par un

intervalle entre le vêlage et la première

ovulation 2

fois plus long en moyenne que chez la vache laitière.

Chez la vache

laitière, au cours de la première semaine du postpartum, la population

folliculaire est essentiellement constituée de

follicules de

diamètre inférieur à 4 mm. Les premiers signes de croissance folliculaire

apparaissent 5 jours environ après le vêlage.

Entre ce

moment et la présence du premier follicule dominant, ils observent la

croissance et la régression de follicules pouvant

atteindre 8 mm

de diamètre. Le premier follicule dominant (unique et de taille supérieure à 10

mm) apparaît en moyenne 12 jours (5

à 39) après

l'accouchement. Ce premier follicule dominant ovule dans 74 % des 19 cas

étudiés, devient kystique dans 21 % des

cas et après

régression est suivi de l'apparition d'un nouveau follicule dominant dans 5 %

des cas. D’autres études ont décrit chez la

vache laitière

trois types de développement folliculaire basés sur le devenir du follicule

dominant de la première vague de croissance

folliculaire.

Dans 46 % des cas il y a ovulation, 20 jours en moyenne après le vêlage. Cette

croissance folliculaire s’accompagne

d’une synthèse

d’oestrogènes par le follicule. Dans 31% cette première vague ne s’accompagne

pas d’ovulation mais est suivie d’au

moins deux

autres vagues. Cette première croissance folliculaire ne s’accompagne pas d’une

synthèse d’oestrogènes, le follicule

s’atrésie.

Dans 23 % des cas enfin, le follicule dominant de la première vague devient

kystique. Il secrète des oestrogènes. Dansces deux derniers cas, l’intervalle

entre le vêlage et la première ovulation est respectivement de 51 et 48 jours.

Ces divers schémas

de croissance folliculaire ne sont pas sans relation avec la durée variable des premiers cycles au cours du postpartum. Ainsi, après

la première

ovulation, on observe un cycle de durée normale (22 jours environ avec 2 à 3

follicules dominants) dans 30 % des cas.

Le cycle est

raccourci (9 à 13 jours : 1 follicule dominant) dans 30 % des cas. Il est

allongé (45 jours en moyenne : 3 à 4 follicules

dominants)

dans 40 % des cas. La précocité d'apparition du follicule dominant influence la

durée du cycle subséquent. Plus précoce

est la

détection du follicule dominant (< 9 jours PP), plus élevée sera la

proportion de cycles d'une durée supérieure à 25 jours. A

l'inverse, une

détection tardive (> 20 jours PP) s'accompagne habituellement d'un

raccourcissement du cycle (9 à 13 jours). Enfin, il

a été observé

que l'intervalle moyen entre le vêlage et l'identification du premier follicule

dominant est plus court lorsque

l'accouchement

est observé en automne (6,8 jours) par rapport au printemps (20 jours).

A l’inverse de

la vache laitière, la vache allaitante présente avant le moment de la première

ovulation davantage de follicules de taille

moyenne (4 à 9

mm) au cours des deux premières semaines du postpartum. D’autres auteurs ont

également observé une

augmentation

du nombre de follicules de diamètre compris entre 4 et 8 mm entre le 7ème

et le 42ème jour postpartum.

Le premier

follicule dominant est présent 10 jours en moyenne après le vêlage mais

celui-ci n'aboutit à une ovulation que dans 20 %

des cas (2 sur

18) soit 3,5 fois moins souvent que chez la vache laitière. L’intervalle entre

le vêlage et la première ovulation est de

36 jours en

moyenne (20 à 61 jours). Il est donc pratiquement deux fois plus long que chez

la vache laitière. L'intervalle entre la

détection d'un

follicule de diamètre supérieur à 14 mm et l'ovulation est plus long chez les

primipares (42,7 jours) que chez les

pluripares

(13,5 jours). La détection d'un tel follicule ne revêt donc une valeur

pronostique d'un oestrus que chez les pluripares.

L'anoestrus

caractéristique de cette spéculation résulte donc davantage d'une absence

d'ovulation que d'une insuffisance de

développement

du follicule dominant. Le plus souvent le premier cycle est de courte durée (12

jours en moyenne).

Chez la vache

viandeuse comme chez la vache laitière ), on a décrit la présence au cours du

postpartum de follicules dominants de

diamètre de 9

à 10 mm qui persistent pendant au moins une semaine et parfois 35 voire 52

jours sur l'ovaire en l'absence de corps

jaune et de

kystes et peuvent s'accompagner d'anoestrus ). Plus rarement (2 cas sure 18),

ils peuvent ovuler en l'absence de

traitement.

Plus rarement encore (1 cas sur 18) ils peuvent régresser et un nouveau

follicule persistent apparaître sur l'ovraire

contralatéral.

La raison de cette persistence pourrait en être la suivante. La présence d'une

progestéronémie faible ou

l'administration de progestagènes

peut s'accompagner d'une pulsatilité moyenne de la LH (1 pulse par heure voire

toute

dimanche 8 février 2015

Inscription à :

Articles (Atom)

.jpg)

.jpg)